ストライクゾーンとは、投球がストライクかどうかを判定するための範囲のこと。最近の野球中継やゲームでは画面に表示されるようにもなってきたので、「知ってるよ!」という人はそれなりにいると思うのですが、そのゾーンはルールでどう決まっているのでしょう。

ルールをちゃんと知っていると、投球や打撃がより良いものになりますよ。ぜひ、ルールを身につけてください。

ストライクゾーンの範囲の定義

野球のルールである公認野球規則では、ストライクゾーンは次のように定義されています。

公認野球規則 定義74 STRIKE ZONE「ストライクゾーン」

打者の肩の上部とユニフォームのズボンの上部との中間点に引いた水平のラインを上限とし、ひざ頭の下部のラインを下限とする本塁上の空間をいう。

このストライクゾーンは打者が投球を打つための姿勢で決定されるべきである。

大前提として、本塁上を通過しなければなりません。

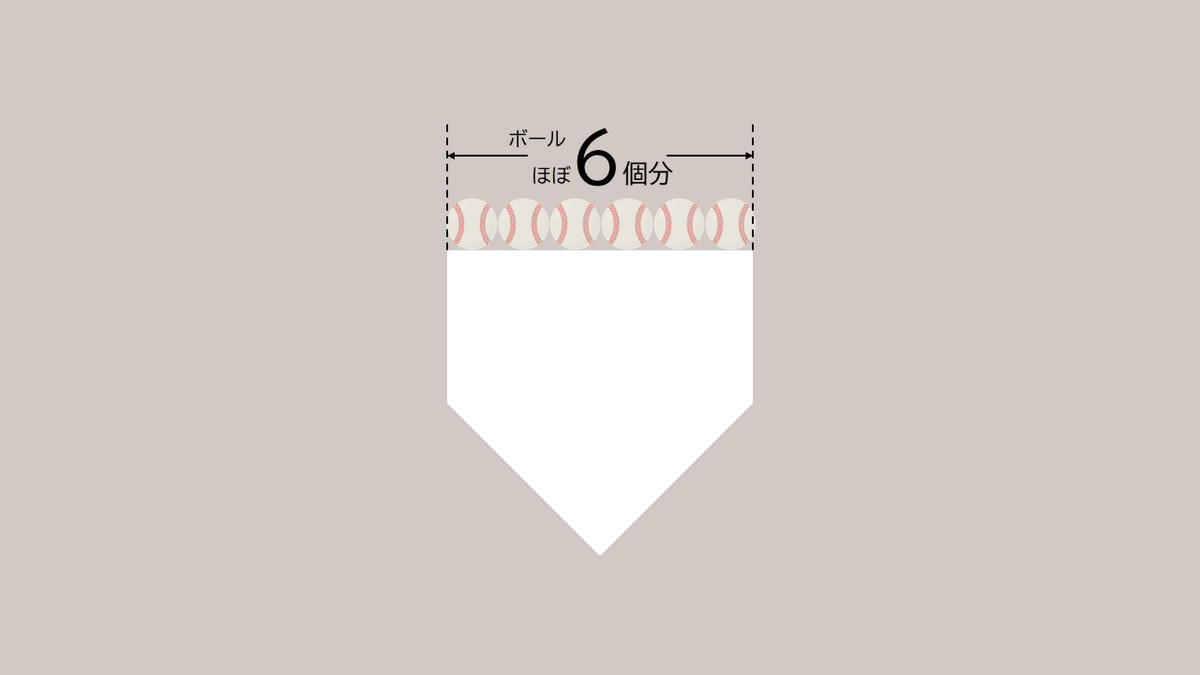

ストライクゾーンを規定する本塁の横幅は、43.2cm。ボールの直径ほぼ6個分に相当します。

高さに関しては、文字だけではわかりづらいので、図で説明します。

このようになります。試しに、鏡の前に立って、投球を打つための姿勢をとって、

- 肩の上部と、ズボンの上部の中間点

- ひざ頭の下部(指で触ったときくぼんでいるところ)

の高さを確認してみてください。

本塁上の、この高さの空間をストライクゾーンといいます。

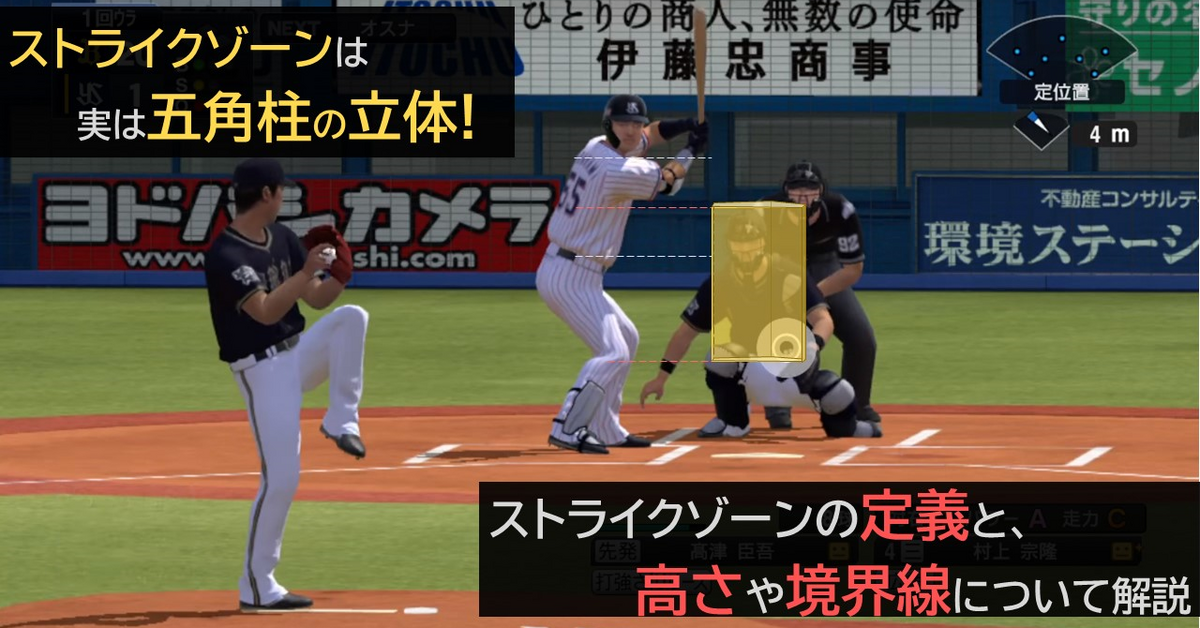

よく、野球中継の画面ではストライクゾーンがこのように表示されることが多いため、ストライクゾーンを四角い枠とイメージしている人もいるかと思います。

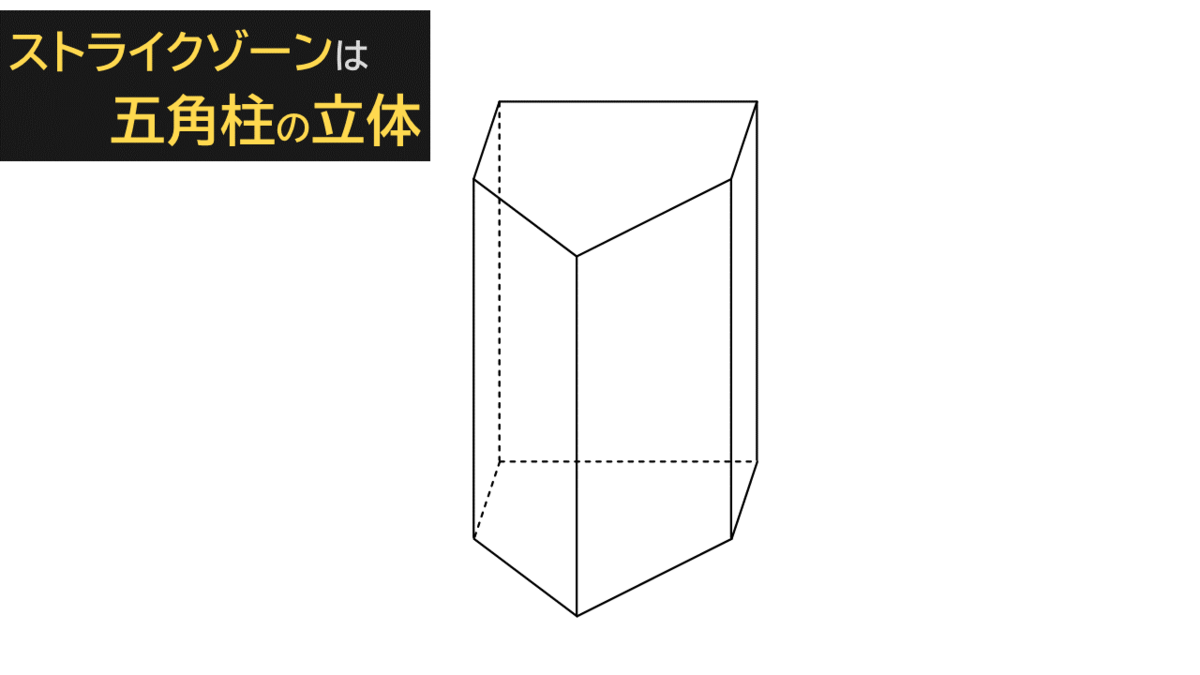

決して間違っているわけではないですが、底面が本塁の形をした五角柱が本塁上に浮いていて、この五角柱がストライクゾーンだと理解してもらえると2Dから3Dの理解になって、より正確です。

ストライクゾーンをわずかでも通過すればストライク

このストライクゾーンを、ボールの一部がインフライトの状態(ノーバウンド)で通過したら、ストライクになります。

公認野球規則 定義73 STRIKE「ストライク」

次のような、投手の正規な投球で、審判員によって〝ストライク〟と宣告されたものをいう。

(b) 打者が打たなかった投球のうち、ボールの一部がストライクゾーンのどの部分でもインフライトの状態で通過したもの。 (a),(c)~(g)略

ストライクゾーンを枠ととらえている方は、「ゾーンの枠の中に投球が入ればストライク」と思っている傾向があるように感じています。

しかし、ストライクゾーンを五角柱の立体ととらえるとイメージしやすいと思うのですが、投球が五角柱の形をした的にちょっとでもかすったらストライクです(ただし、ノーバウンドであること)。

こういう軌道の投球がストライクになることがある

落差のある投球

中継映像で見ると、けっこう高い・低いと感じた投球なのに球審がストライクを宣告して疑問に感じた経験があるかと思います。

中継映像と球審の位置から見たものでは、投球の軌道の見え方がそもそも違うことを理解してほしいのですが、球審からは、こういう軌道が見えることがあります。

図に示した投球は、どちらもストライクです。ストライクゾーンの五角柱をわずかでも通過すればストライクになるからです。

なお、日本のアマチュア野球ではかつて、アマチュア野球内規により、低めに関してはボール全てがストライクゾーンを通過しないとストライクにはならない(要するに低めはボール1個分ストライクゾーンが高い)と決められていましたが、2009年にこの規則が廃止され、低めに関してもストライクゾーンをわずかでも通過すればストライクが判定されるようになっています。

大きく横に曲がる投球

下の図のように大きく横に曲がる投球も、同じような理由でストライクと判定されることがあります。

テレビの中継映像だと、このような投球はストライクに見えにくいかと思います。高さはともかく、本塁上を通過したかどうかは、上から見ないとわかりません。

ストライクゾーンの高め・低めに関して誤解がある?

鏡の前に立ってストライクゾーンの高さを確認したとき、思っているよりも広いと感じた人、あるいは「そんな高い・低いところまでストライク?」と思った人もいたのではないかと思います。

ルールを一度読んでもらうと、本来どのような決め方になっているかが分かったと思います。ストライクゾーンは打者の体格によって決まるので、身長の高い選手と低い選手では、当然ストライクゾーンの高さも変わります。

審判員は、打者ごとにストライクゾーンの高さを確認して投球判定をします。空中にストライクゾーンのラインが出るわけでもなく、目で高さを合わせます。ストライクゾーンの高さに合わせて構える動作は、言ってみればスクワット。これを1試合400球近く判定するのですから、けっこう大変な仕事です。

投球判定をする球審の姿を、ストライク判定のときの「卍」だけでなく普段も意識して見てもらえたらな、と思うところです。